编者按:今年是中华人民共和国成立70周年。在党的领导下,集团发生了翻天覆地的变化,从行业追随者变为引领者,从国内走向国际,其中的曲折与艰辛、喜悦与感动,既是发展过程中不可磨灭的丰碑,又是催人继续向前的无穷力量。系列报道将立足企业发展历程,讴歌改革发展光辉足迹,凝聚集团上下磅礴力量,围绕“争做国际一流,勇闯世界前十”的战略目标,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在新时代的宏伟画卷中,开创各项工作高质量发展的新局面。

“巍巍蒙山八百里,悠悠沂河万古流”,沂蒙山腹地的沂南县,是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮的诞生地,也是唐代著名政治家、书法家颜真卿的祖居地。革命战争年代,成为沂蒙革命根据地的中心,被誉为山东的“小延安”。有着62年开采历史的沂南金矿就坐落在有着“全国最美乡村”之誉的铜井镇,从肩扛手抬、白手起家,到跻身全国第六产金大户,再到成为山东黄金的“长子企业”,几代矿工艰苦创业铸辉煌,团结协作出困境,用勤劳和智慧书写打造百年企业的伟业篇章。

在沂蒙这片红色的沃土上,孕育生长着被赋予新时代内涵的特殊基因。2013年,习近平总书记在视察临沂时指出,“在沂蒙这片红色的土地上,诞生了无数可歌可泣的英雄儿女,沂蒙六姐妹、沂蒙母亲、沂蒙红嫂的事迹十分感人,沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样,是党和国家的宝贵财富,要不断结合新的时代条件发扬光大”。

这里,有着水乳交融、生死与共的沂蒙精神,更有着2.5万两黄金送延安的红色基因,在硝烟弥漫的蒙山沂水,无数爱国将士在这里浴血奋战,播撒革命火种,创造了辉煌的革命业绩。让我们循着红色足迹,感受红色情怀,探寻穿越千年的采金史,感悟薪火相传的力量。

漫漫黄金史 千载永流传

沂南金矿的采金史可以追溯到隋唐时代,虽然采金的历史悠远,但从未留下过系统的文字记载。据《元和郡县志》载:隋代牟州刺史辛公义开沂州矿。这是有史记载在铜井镇一带有组织的矿冶及采金活动,迄今已有1400余年的历史。到明代中叶,朝廷多次下令开采山东沂州、沂水金矿,1596年(万历二十四年)、1621年(天启元年)先后派太监陈增、魏忠贤等到山东督办矿冶开采,使这一带的采金活动有了较大规模的发展。到清朝中晚期,铜井这一带的采金活动进一步发展。官、商、民都参与开采,尤其是堆金山、叶落沟、石桥庄一带的砂金开采空前繁荣。1907年(宣统元年)道员朱某募工主办红石桥金矿,设局于小安庄,开井数百座,工人达万余,日产金二三百两。

鸦片战争后,帝国主义掠夺的黑手伸向这一带的黄金资源。1889年,德商天津瑞记洋行德华采矿制造公司(后改为采矿公司)向清政府路矿局呈请开办沂州、沂水等处矿务。1906年,该公司总办哈立德与山东省矿政局道员朱淇、唐荣浩、知府李德顺等议定合同八条,开采沂州、沂水等处金矿。1900年,有两名德国人来铜井、金场、石桥庄、堆金山一带探采金矿,并雇工开采两年之久。1912年,法国资本家与华人合资开采石桥庄一带砂金,1914年,收归国有。民国时期,山东省政府先后在石桥庄、铜井等处设立金矿局,组织开采金场、铜井、石桥庄等处金矿。

现在仍能发现遗留在铜井街东、沂南金矿周围的矿坑及矿峒等开采遗迹。更有“留头汪”“冶官墓”等遗址传说。还有铜井、金桥、金砖、堆金山、金场等因开采金铜沿袭而来的地名村名。铜井镇也以金闻名于齐鲁大地。

鲁中金矿总局 采金支援革命

沂南县铜井、金场、石桥、龙头汪一带地下蕴藏着大量的金铜矿藏,有着悠久的采集历史,最早始于隋朝。1929年,国民党山东省建设厅派人在石桥村组建金矿局。1937年“七·七事变”后,采金局移址夏庄。1938年初,国民党沂水县政府在铜井重建采金总局,下设五个分局。抗战时期,日伪军图谋金矿,在铜井安设据点。1940年5月间,八路军第一纵队供给部派军需科副科长周民和一旅一团政治处民运股长侯文升到沂南县铜井接收国民党政府张里元的铜井采金局,并以武装工作队的形式开展工作。随着抗日斗争的进一步发展和需要,鲁中金矿总局于1941年2月在金场成立,周民任局长,侯文升任教导员,下辖铜井、金场、石桥三个分局。1943年4月,八路军第115师教导一旅后勤部政委阎康侯调任鲁中金矿总局局长。

金矿总局领导当地群众组织采金生产合作社进行采金支援革命。到1942年采矿井达600多个,采金人数近万人。到1945年上半年,有合作社485个,工人9103人。1942年至1945年上半年,共产黄金2.5万多两。根据地政府利用所产黄金到青岛、济南、天津、上海等城市购置医疗设备、药品、军需装备等物资,为支援鲁中乃至山东抗战方面做出了突出贡献。

押送黄金那些不为人知的故事

山东黄金支援抗日大局(口述/孟英)

孟英,1913年出生,直隶省(今河北省)武清县人。曾经在天津工商大学附中读书,后考入北平辅仁大学。1936年加入中国共产党。1937年7月受组织派遣到山东从事抗日工作。1938年1月参加徂徕山起义。1943年调任鲁中工商局任监察专员,1945年任鲁中第三军分区副政委。新中国成立后调外交部工作,1983年离休。

山东黄金支援抗日大局(口述/孟英)

孟英,1913年出生,直隶省(今河北省)武清县人。曾经在天津工商大学附中读书,后考入北平辅仁大学。1936年加入中国共产党。1937年7月受组织派遣到山东从事抗日工作。1938年1月参加徂徕山起义。1943年调任鲁中工商局任监察专员,1945年任鲁中第三军分区副政委。新中国成立后调外交部工作,1983年离休。

1943年,山东的抗战正处于战略相持阶段。山东省战时行政管理委员会(前身为山东省战工会)决定成立工商管理处,统一领导山东各根据地的货币、贸易和生产(工业),全面开展对敌经济斗争,由黎玉同志亲自兼任处长。工商管理处下辖鲁中、滨海、胶东、鲁南、清河几个工商管理局,负责用各种办法筹资,采办部队和抗日政权需要的各种物资,支持山东地区的八路军各部队的抗日战争。

1943年9月我去沂水黎玉同志处请示工作,要求安排一个固定的黄金上交渠道,并批准拨一部分粮食,以换取金农交来的金砂。

实行一元化领导后,罗荣桓同志身体不好,由黎玉同志实际担负经济工作的领导。黄金的事知道的人越少越好,因此我随黎玉到他的住处吃饭时谈话。当时罗荣桓也在,因为黎玉和罗荣桓是一个伙食单位,在一起吃饭。罗荣桓同志说:“我们这里管的黄金是给中央送的,我们一两也不留,要全部上交中央。”黎玉同志说了些指导意见,主要是政策上要鼓励金农的积极性,对社会上的其他采金人愿意把黄金交给八路军的也一律欢迎,给予报酬。北海银行鲁中分行是黄金集中单位,我负责鲁中黄金的开采和转交。

我经手的黄金大部分是金砂,用小竹管装好,用蜡封口,标明重量后上交。从我手里过黄金的事,只有主要领导知道,外人鲜有人知。从我接手管理鲁中的黄金生产一年以来,上交的黄金有几千两。这些宝贵的财物对坚持抗日根据地的斗争和支援延安党中央起了一定的作用。

工商局收的黄金凑够一定数量,就由鲁中派人送往中央。一般来讲,收到手的黄金是不能作为经费花掉的,大部分送到延安去。除了特殊情况,由中央或军区批准,才能动用。

送金大多是和过路干部首长一起出发。押运黄金去延安,都是黎玉同志实际亲自安排。派哪个部队去送,谁负责指挥,走哪条路线,都由他亲自决定。但他也只是知道山东部队负责的这一段。运送黄金去中央路途遥远,如果有大规模的战事或者日本鬼子大扫荡的情况,就得先将黄金藏起来,暂缓出发。

押运黄金是一项高度保密和重要的工作,每次都由团以上干部带队,选精兵强将护送。我就亲自带队押运过黄金。那次是1943年的年初,派我带一个参谋,带三营一个连执行了一次押运黄金的任务,随行的还有几个过路的干部,有的有南方口音。这次押运黄金是送到津浦铁路路西八路军的驻地,到那里再由八路军派部队送往太行山,然后转往延安。

部队集中后,将已经包装成和子弹夹差不多大小的金包,装进子弹袋。用针线缝上,登记分发给战士,大约每人携带差不多是五十两左右。携带黄金的战士并不知道自己带的是黄金,带队干部只告诉战士是极为重要的物资。不是每个人都带黄金,只有大约一半的人带有黄金。这是为了防止发生战斗,带金人员负伤或牺牲造成损失。携带黄金的人必须用生命保证黄金的安全,另一半人的主要任务是掩护带金的人,要求誓死保护带金人员安全。

送金部队从沂南出发,途径坦埠、蒙阴、新泰、莱芜、莲花山下丈八丘、泰安徂徕山下的茅茨,然后过铁路,用了三天时间到了鲁西八路军的根据地。一路上都有鲁中的地方部队掩护接应,在不同的地区有不同的人做向导。过了铁路后有八路军的部队接应,带领到转交黄金的地方。交接黄金并不打开包装,连子弹袋一起交。八路军的干部单独同我和随来的参谋拆开几件检查,然后再封好,给我们打了收条。我回去将收条交给鲁中军区。

抗战期间,山东往中央总共输送了多少黄金,当时谁也不清楚。但后来知道,1942年刘少奇同志来山东视察离开时就带走了一万多两黄金。据了解山东先后向中央输送黄金十三万两。山东抗日根据地为了抗日的大局面,勒紧腰带向中央输送了这么多的黄金,是对我们党领导的抗日战争做出的巨大贡献,值得在抗战历史留下一笔记录。

北海银行 中国人民银行的前身之一

北海银行旧址位于沂南县依汶镇大梨峪村。

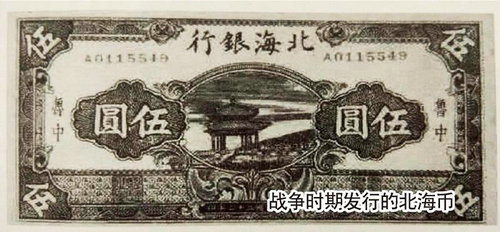

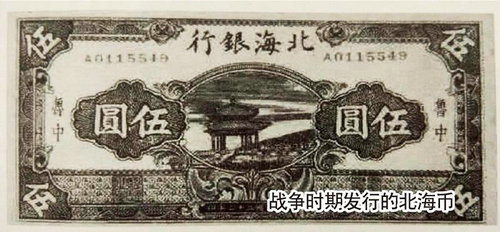

北海银行是中国人民银行的前身之一。1938年8月,北海银行创建于山东掖县(今莱州市),张玉田任行长,并在蓬莱、黄县(今龙口市)设立分行。10月,首次发行9.5万元北海币。1940年2月12日,北海银行迁至南沂蒙大梨峪村,隶属八路军山东纵队供给部领导。8月后,升级为省一级银行,归山东省战时工作推行委员会财政处领导,财政处长艾楚南兼任行长,改称山东北海银行总行。

总行下面设立了发行、会计、营业三个科和印钞厂,印发北海币。值得注意的是,这个北海银行总行和胶东的北海银行并无传承关系,是另起一行,机构设置、人员配置、印钞设施全是新设的,就是借了个名字。总行的主要任务就是为八路军第一纵队及直属部队提供给养,为根据地各机关提供经费。

据大梨峪村林育龙的后人回忆,当时印钞机器是用的《大众日报》《前进报》印报纸的家什,印制着红红绿绿的票子,全山东根据地军民使的钱全从这个小院里出,想想都不可思议。在大梨峪印制的北海币,为年号“中华民国二十九年”的红色五元券,年号为“中华民国三十年”的五角、壹元、五元的券子,币值较为稳定。钱印好了,全由特殊部队护送着大梨峪的村民,用挑子挑到指定地点。

到了1941年1月,鬼子冬季大“扫荡”时,由于环境恶劣,印钞厂停工。到了快过年时,把掩藏的机器从这里迁到鸡太冤北的山西村,又到过西柳沟。在根据地屡经辗转,之后从临沂奔了济南。1948年12月1日,以北海银行、华北银行、西北农民银行为班底,成立了中国人民银行。可以这样说,大梨峪走出了共和国央行,一点也不差。

沂蒙精神薪火相传

沂蒙红嫂明德英

沂蒙红嫂明德英女儿、沂南金矿退休职工李长花接受央视四套栏目《国家记忆》摄制组采访照片

抗日战争和解放战争时期,沂蒙山区涌现出一个伟大的女性群体,他们送子参军、送夫支前,缝军衣、做军鞋、抬担架、送军粮,舍生忘死救伤员,不遗余力抚养革命后代,有的直接参军,为抗战胜利和新中国的成立作出了无私奉献和巨大牺牲,他们有一个统一的名字叫沂蒙红嫂,从他们的生命中沉潜下来的民族精神,一种历史的永恒光波,这光波,应该入日月高悬,彪炳千秋。

这里有被誉为“沂蒙红嫂第一人”的明德英,她用乳汁救伤员的故事传遍全国,家喻户晓,被公认为沂蒙红嫂的生活原型。1992年3月,明德英被山东省妇联、省民政厅和山东省军区政治部命名为“山东红嫂”。2009年,在新中国成立60周年之际,被评选为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

在沂南金矿,有这样一位矿工,她在基层浮选岗位一干就是25年,她是一名光荣的女兵,她是沂蒙红嫂第一人明德英的女儿,她的名字叫李长花。

接受过大大小小几十次采访的李长花,依然保持着和善的笑容和朴实的本色,红嫂女儿的光环没有改变她的忠诚情怀。当兵六年,朝夕相处的战友无人知晓她红嫂女儿的身份。1978年,李长花退伍来到沂南金矿,成了一名矿工。干了一段时间的重选工后,她就被调到浮选岗位。25年,她没向组织提出一次要求;25年,她带出的技术骨干无数,一个普普通通的矿工没有因为自己特殊的身份向组织提任何要求,这是绝大多数人做不到的。

90年代,矿上有了涨工资的政策。李长花因表现突出,获得了一次涨半级工资(5元)的机会。在那个收入微薄的年代,10元就是一个月的工资,半级工资在矿工眼里是很有分量的。面对荣誉,李长花想的更多的是自己的徒弟。看着他们贫困的生活,李长花毫不犹豫地选择了将机会让给了自己的徒弟。李长花在坚守自己信仰的同时,还在播撒着红嫂精神的种子,以一颗爱党爱军的赤诚忠心,向子女、向社会传递着无穷的正能量。她义务到红色教育基地宣讲红嫂精神,参加拥军活动,为学生和有关工作人员讲革命故事。

沂南金矿拥有红嫂后代这一得天独厚的红色资源,教育影响了一代代矿工。在艰难困苦的条件下自强不息,沂蒙精神得到很好的传承和发扬,为企业持续发展提供了源源不竭的动力。沂南金矿秉承山东黄金集团“传承红色基因 牢记初心使命”的党建理念,大力宣传弘扬红嫂精神及沂蒙精神,以人为本,关爱照顾红嫂后代及有困难的职工,帮扶企业周边有困难的群众,以传承红色基因为依托,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,助推企业改革发展。

革命战争年代,百万沂蒙人民拥军支前,十万英烈血洒疆场。发源于沂蒙革命老区、长成于齐鲁大地的沂蒙精神,是伟大民族精神在革命战争时期的体现和升华。随着时代的发展,沂蒙精神不断增添新的元素,赋予新的内容,但是有一个“内核”历经岁月淘洗却从不褪色,这就是对党和党的事业无比坚定的信仰。

如今,国家已经进入新时代,集团改革呈风生水起之势,面对集团公司“争做国际一流,勇闯世界前十”的战略目标和“十三五”规划蓝图,沂南金矿的发展又站在了新的历史起点上。相信,有集团党委和青岛事业部党委的的坚强领导,沂南金矿全体干部职工将发扬沂蒙精神,继承优良传统,在困难前面跃然奋起,在挫折中砥砺前行,激发出阔步前行的力量。 (宋晓庆)